学部長メッセージ

佐賀大学農学部には、最近の研究の進歩や社会からの要請に応えるために、「生物科学」、「食資源環境科学」、「生命機能科学」及び「国際・地域マネジメント」の4つのコースが存在し、そのなかには「食料」「生命」「環境」「情報」「エネルギー」および「地域社会」を対象とするさまざまな教育研究分野が揃っています。

佐賀大学農学部には、皆さんの「知の欲求」を満たしてくれる研究者、研究室が必ず存在します。一緒に楽しく「人と地球を守る農水産学研究」をしませんか?

佐賀大学農学部への進学を是非ご検討ください。

農学部 学部長

鈴木 章弘

暮らしを豊かにする地域創生のチカラを身につける。

21世紀は、人類が大量生産・大量消費・大量廃棄型社会から循環型社会へと大転換する時代です。「食料」「生命」「環境」「情報」「エネルギー」および「地域社会」等どれをとっても、今ほど人類がその重要性を強く意識した時代はないでしょう。そして、これらの課題こそ農学が得意とするところであり、時代は農学の発展を必要としています。農学は、理系から文系にわたる分野を含む、基礎から応用におよぶ総合科学です。農学部には、「食料」「生命」「環境」「情報」「エネルギー」および「地域社会」を対象とするさまざまな教育研究分野が揃っています。本学部だけでミニ総合大学といっても過言ではありません。入学した皆さんの希望する分野がきっと見つかるでしょう。

教育目的

農学部では、農学および関連する学問領域において、多様な社会的要請に応えうる深い専門性と幅広い素養を身に付け、国内外での農業および関連産業の発展に貢献する人材を養成することを目的とします。

在学生インタビュー

食品や化粧品の開発に携わり

人を元気づけ、笑顔にする仕事がしたい。

農業だけでなく、食品、化粧品、薬などの幅広い分野を学べることから農学部を希望しました。実際に入学してから、興味を持った分野のコースを選択できる点にも魅力を感じました。私は生命機能科学コースを選択。食品化学、食品衛生学、分子生物学、栄養化学などを学び、食品衛生管理者と食品衛生監視員の資格取得も可能です。また、たくさんの友だちと出会ったことで自分自身の成長も感じています。入学時には夢や目標が定まっていませんでしたが、2年間の講義を通して食品や化粧品の開発に興味を持つようになり、研究職を目指したいと考えるようになりました。そのためにも、まずは大学院への進学が目標です。

生命機能科学コース

副島 加蓮

長崎県 佐世保北高等学校出身

インタビュー動画も

ご覧いただけます

より深い知識と技術を得る、厳選された4コース

生物科学コース

植物、動物から微生物にいたる様々な生物の特性解析と生命現象の解明を行い、新品種育成や栽培技術開発及び病虫害防除などの農業生産性の改善に応用する教育研究を行うコースです。

食資源環境科学コース

食料生産および環境保全に関する専門知識と、これらの実践的活用を身に付け、地球規模課題である環境保全、エネルギー、農業生産システムに関する先端技術の開発と利用を推進する教育研究を行うコースです。

生命機能科学コース

生化学や分子生物学を基礎として、微生物からヒトにわたる幅広い生物の生命現象のしくみや機能の解明を行うとともに、それらを応用した食品機能の追求と開発、食品の安全性、バイオマスの利用について教育と研究を行うコースです。

国際・地域マネジメントコース

地域の農業生産や環境保全などに関する自然科学的な技術や知識をどのようにして社会に実装し、地域社会の持続的な発展や人々の健康的な暮らしに結びつけていくことができるのかを教育研究するコースです。

充実の設備で実践学習

体験し、学び、身につける

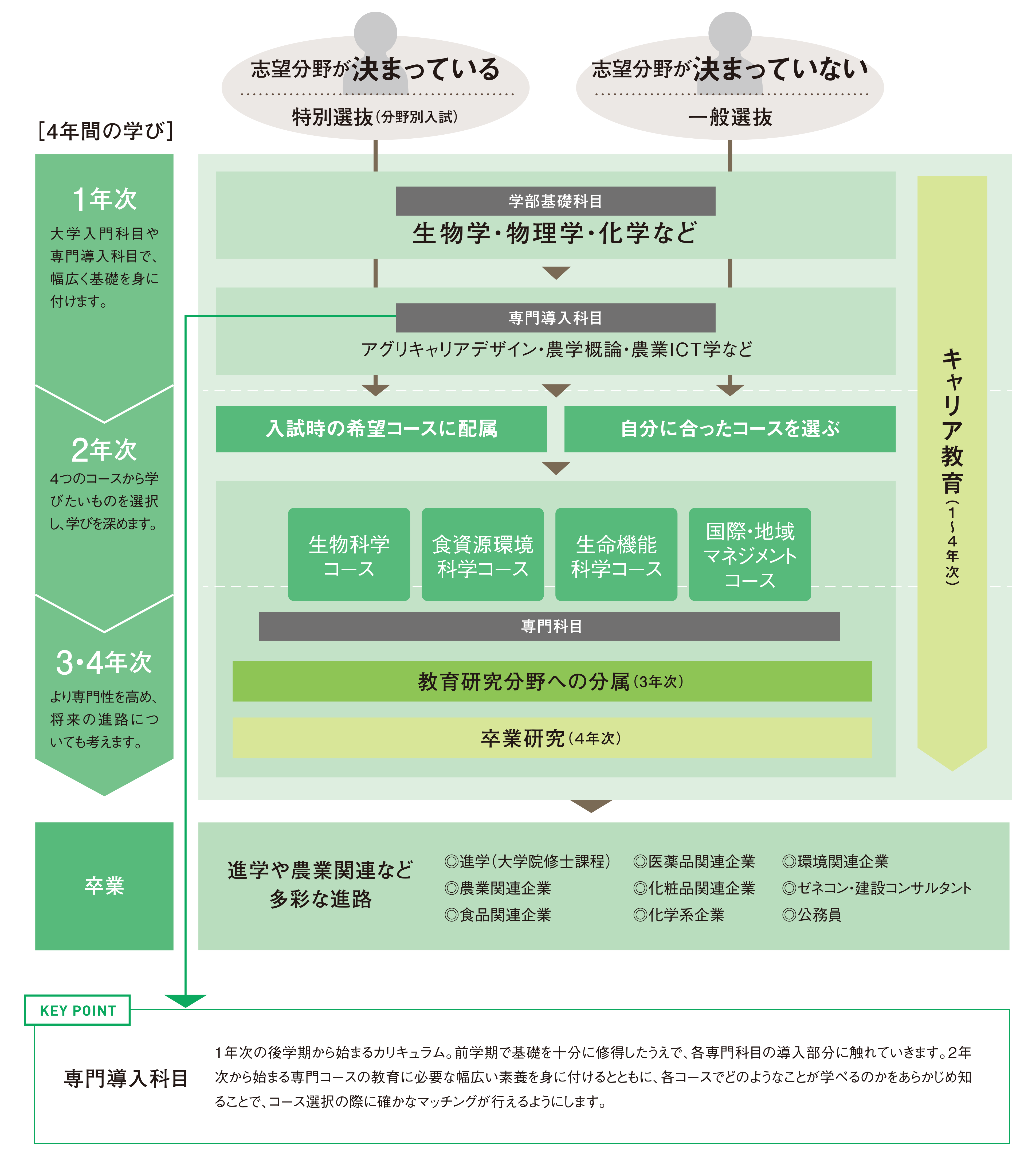

011年次に各専門科目の

基礎を学びながら

自分の希望コースをじっくり選択

農学部には「食料」や「生命」「環境」「情報」「エネルギー」および「地域社会」など、それぞれ特色が異なるさまざまな研究分野があります。そこで、まず1年次に農学の基礎科目である生物学、物理学、化学を必修とし、深い専門性を身に付ける素地を構築。専門導入科目で農学に関する基礎知識を幅広く十分に修得したうえで、2年次の専門コース選択へと進みます。

- [4年間の学び]

02佐賀県を代表する

「ノリ」「大豆」や「米」を

研究する地域特化型農水産研究

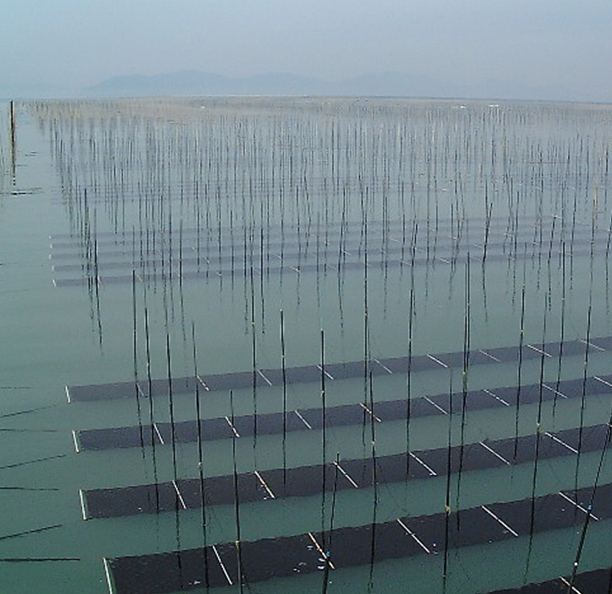

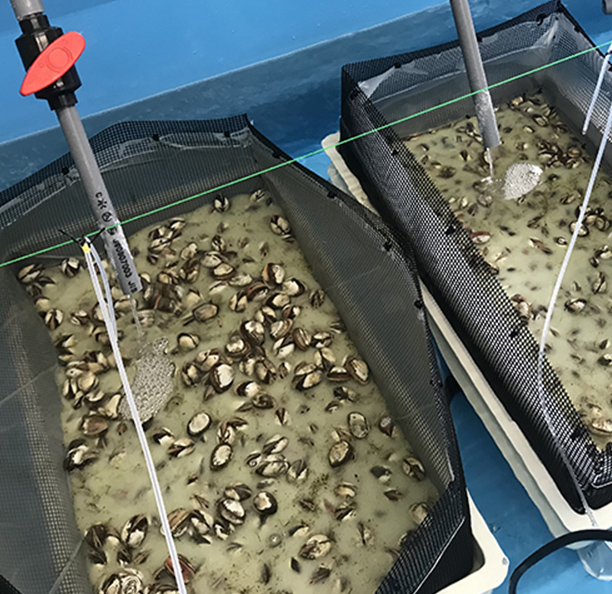

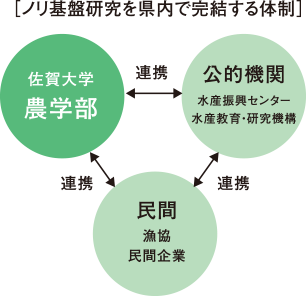

佐賀県域の農水圏生物生産や利用技術等をより高度にしていくための試みが、地域特化型農水産研究です。さまざまな問題を抱える地域の農・水産業の課題解決・発展を図ることを目的としています。佐賀県の主力農産物のひとつである米や大豆についての研究を進め、佐賀大学発の農産物ブランド化戦略を行っているほか、水産学では水産物の高品質・安定生産を目指して、ノリや二枚貝等の遺伝子解析や代謝解析を実施。佐賀県のノリを中心とした水産業を振興するため、ノリ研究に特化した人材の育成・輩出も行っています。佐賀県が誇る農水産物をさまざまな角度から研究することで、地域の発展に寄与します。

03「米」や「大豆」の

品種改良の取り組み

自分たちで

オリジナル品種の開発も

多様化する消費者ニーズに対応するために、米や大豆などのオリジナル品種の育成を目指して、学生自ら育種技術の開発や栽培技術の開発に取り組みます。附属アグリ創生教育研究センターで、実際にフィールド研究や遺伝子解析を応用した先端的な研究を行うことで、実践的な力も身に付けることができます。

農学部開発のオリジナル品種・商品

-

計画・実行・評価・改善を

繰り返し育てる「オリジナルダイズ」遺伝資源を活用した画期的品種の育成を目指し、機能性ダイズ品種の開発に着手。栽培試験やデータ解析、植物工場におけるコストと生産物品質の検証、その後さらに改善を繰り返して、独自性が高い高付加価値なブランド品種育成に取り組んでいます。

-

佐賀大学ブランドとして

親しまれている清酒「悠々知酔」毎年、地元の酒造会社と協力して行う佐賀大学ブランドの清酒。原料の米選びから酒造会社との打ち合わせまで農学部の生徒が主体となって行います。「The SAGA認定酒」として一般の方にも販売されており、毎年多くの人々から好評をいただいています。

「悠々知酔」の企画から

販売までのプロセス

-

企画

テーマを話し合いで決定

これまでの研究成果を取り入れて、どのような酒を造るのか、そのためにはどのような戦略を練るべきかを、学生主体で話し合います。

-

醸造(造り)

酒造会社に協力を仰ぎ、共同作業

酒造メーカーにアポイントを取り、仕込みなどの打ち合わせ。スケジュールも細かく決めていきます。

-

製品化・販売

ようやく完成後一般の方にも販売

完成後は、佐賀大学生活協同組合のほか、一般の方にも手に取ってもらえるよう佐賀市内の酒販店で販売。

04広いフィールドから

最新鋭の植物工場まで完備

土の感触を確かめ、動物とじかに触れ合うことができる「附属アグリ創生教育研究センター」をはじめ、2019年にはIoTを駆使した先進農業の研究開発に取り組める最新鋭の太陽光型植物工場を本庄キャンパスに開設。農業とは何か、ということに実際に取り組みながら触れていくことで、農業の未来を担うための実力を養います。

生物資源教育研究センター/

アグリファシリティ部門

-

久保泉キャンパス

圃場を利用して作物や

果樹の栽培研究を実践的に学習。広いフィールドを使っての農業学習のほか、食品加工などのプログラムにも取り組みます。

-

唐津キャンパス

種々の天然資源に含まれる

機能性成分を研究。唐津キャンパスでは、様々な天然資源から、人類の健康に資する成分の解析を進めています。

-

本庄キャンパス

最新の施設生産技術を

学ぶ植物工場。農業新時代に対応するために開設された太陽光型植物工場。先端農業に触れられる実習施設です。

施設紹介

複合環境制御室

温室内の環境要因(温度、湿度、二酸化炭素、光量、水量、肥料)をコントロールしながら、植物の生育に最適な環境条件を解析します。

ガラス温室

ミカン亜科植物やダイズなどの有用遺伝資源を保存するためのガラス温室です。これらの遺伝資源を活用し、次世代の新品種育成や新しい栽培技術の開発を行います。

藻類培養用恒温室

有明海を代表する食材海苔(スサビノリ)・植物プランクトンなどの藻類を培養する恒温室です。ノリの新品種開発や藻類の機能などを解析するための培養を行っています。

地域社会開発学演習室

各自のフィールドワークの結果をそれぞれのゼミで発表し、討論することによって議論を深めるため、演習室では学部生や院生による活発なゼミが行われています。

OB・OGインタビュー

株式会社オプティム

PTSサービス開発部・

PTSサービス開発ユニット

當間さん

生物資源科学科 2023年3月卒業

[企業内容]

Webエンジニアとしてシステム設計やプログラミングに取り組む。

学生時代に学んだ技術も経験も活きている。

農業分野のDX化に貢献できる人材を目指して。

現在私はITエンジニアとして、農薬をドローンで適期に散布するためのシステム開発に携わっています。このシステムは防除作業を効率化し、農薬散布の効果を最大限にすることを目的としています。学生時代にプログラミングに触れた経験は、入社後のシステム開発業務をスムーズに始める上で非常に役立ちましたし、研究活動の経験、卒論をまとめる過程で培った論理的な思考力は、現在の仕事の大きな支えとなっています。さらに、大学生活で一番印象に残っているサークル活動で培った協調性や問題解決能力もまた、現在の業務に非常に役立っています。現在携わっている農業分野ではDX化が進んでいますが、まだまだ多くの課題があります。私はこれからも現場の声に耳を傾けながら、技術を通じて社会の課題解決に貢献できる人材になりたいと考えています。

こちら