Faculty of Science and Engineering

理工学部

理工学科

学部長メッセージ

高校で学ぶ理系の内容は約200年前のものが多く、そのままではあまり世の中の役に立ちません。

では、受験勉強は役に立つの?と思うかもしれませんが、その内容を基礎として大学で学ぶことを発展させて、キャッシュレス社会、省エネ家電、エコカーなどが開発され、科学における新発見がなされています。

世の中で役に立つものを開発する、人類にとって未知なものを発見する基礎力を身につけるため、受験勉強を頑張りましょう!

理工学部 学部長

佐藤 和也

理学と工学を融合し、希望に満ちた未来を創造する。

理工学部は、建学時から理学と工学の融合をテーマとしてきました。地球上の生き物や環境と共生し、新たな希望に満ちた未来を創造していくには、双方の領域で自在に思考できる「知」が必要不可欠です。理学で原理を学び、工学で応用技術を学び、「知」のハーモニーの中から次の世界を生み出す「人」が育っています。本学部は、現在9コースにおいて21世紀の高度科学技術時代に活躍できる人材の育成と、知的創造を目指して教育研究を行っています。理学と工学のコースが同一学部にあるという特色を最大限に発揮し、科学と技術の融合による基礎科学とハイテクノロジーの推進を旗印に、ユニークな教育と研究に意欲的に取り組んでおり、まさに時代の要請に応えることのできる体制といえるでしょう。

教育目的

理工学部は、幅広い教養と理工系の基礎学力を土台に、論理的思考力と課題解決力を備え、複雑化・多様化する現代社会のさまざまな分野で活躍できる科学技術系人材の育成を教育の目的としています。

在学生インタビュー

「考えるのが好きな自分」に最適な環境で

いろいろな可能性が伸びたと感じています。

最初は工学の研究者を目指していましたが、高校3年の春先に数学に魅了され、数理サイエンスコースを選択しました。佐賀大学本コースに進んだことで、先生と近い距離で学問を掘り下げたり、自分で数学サークルを立ち上げたり、自主ゼミを立てたりと、自己実現しやすい環境に恵まれたと思います。そして何より、佐賀大学に進学しなければ出会えなかった大切な人たちが財産となっています。授業や多くの人との関わりの中で、教養や論理的思考能力が養われたほか、行動力や社交性も身についたと感じています。将来は、数学の研究を仕事にしたいので大学教授になるのが夢です。そのために今は、大学院へ進学するのが目標です。

理工学科 数理サイエンスコース

石橋 義正 福岡県 三池高等学校出身

インタビュー動画も

ご覧いただけます

「やりたいこと」が必ず見つかる多彩な9コース

専門性の高い9つのコースで

「やりたいこと」が

必ず見つかる

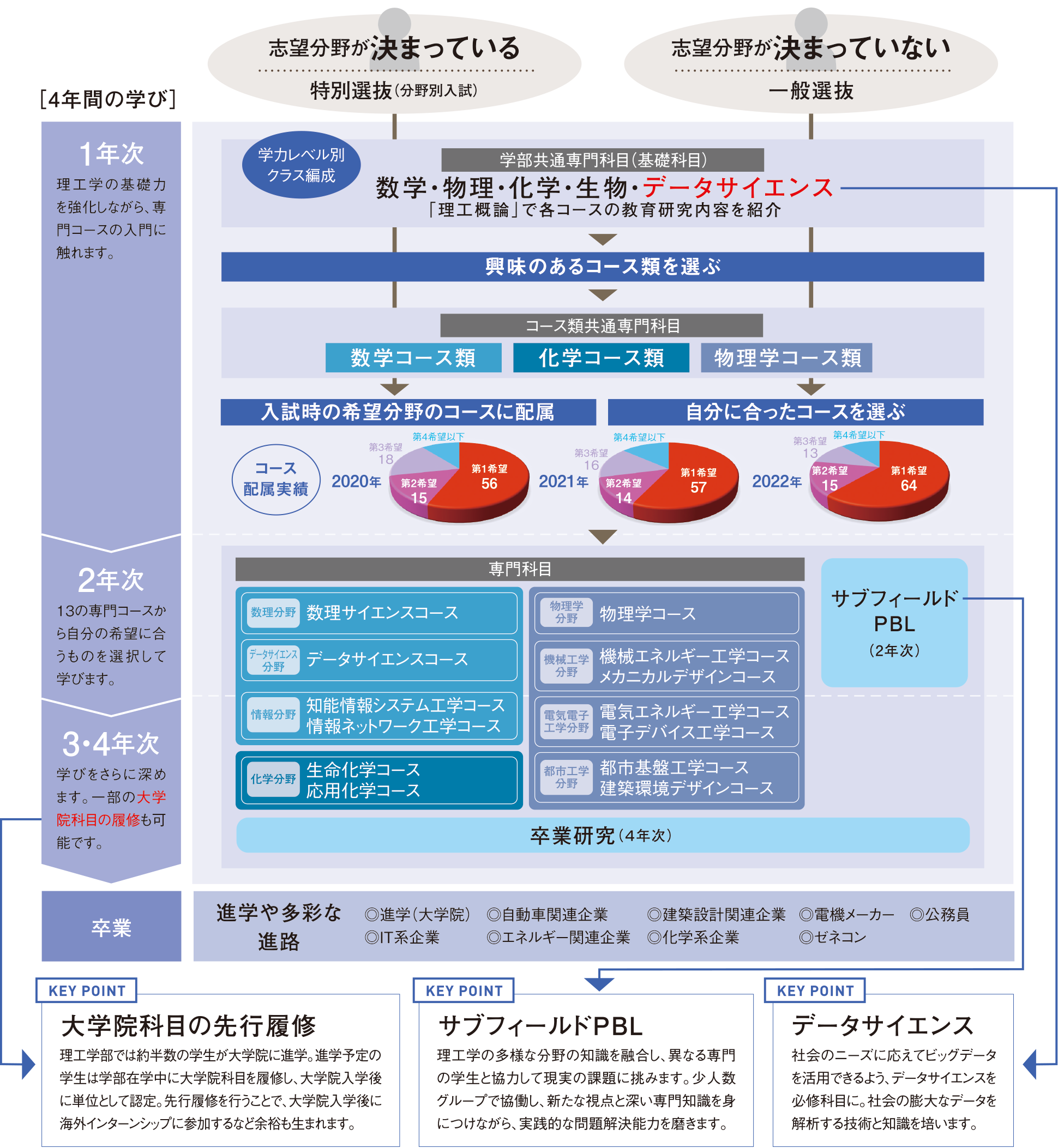

011年次前期にさまざまな入門科目を学び

自分の「やりたいこと」に

向き合える

1年次前期に、理工教育の要である数学、物理、化学、生物、データサイエンスなどを学び、基礎力を強化。さらに、9つの専門コースの教育研究内容に少しずつ触れることで、「自分が何をやりたいのか」考える時間を持つことができます。自分自身の希望とじっくりと向き合い、1年次後期のコース選択に臨めるのが佐賀大学理工学部の特徴のひとつです。

02数理・データサイエンス・AIの実践的応用を学ぶデータサイエンス教育プログラム(応用基礎レベル)プラス

佐賀大学理工学部では、社会が求めるDX(デジタルトランスフォーメーション)人材の育成に向け、数理・データサイエンス・AI教育プログラムを実施しています。2023年8月に文部科学省より「数理・データサイエンス・AI教育プログラム(応用基礎レベル)」として認定され、2024年8月にはその内容の充実が評価され「数理・データサイエンス・AI教育プログラム(応用基礎レベル)プラス」に選定されました。本教育プログラムは、エキスパートレベルへの橋渡しを目指すものとして、実践的なAI実習、地元企業と連携した科目の開講、インターンシップの実施、地元企業や自治体との意見交換会・講演会等の開催、さらに企業連携による生成AIに関するFD研修の実施など、地域および企業との連携を通じた教育内容が高く評価された結果と言えます。

本プログラムは、数理・データサイエンス・AIに関する基礎能力の習得に留まらず、これらの知識や技術を自らの専門分野や関連分野へ応用し、実社会の多様な課題解決や価値創造に寄与できる人材の育成を目的としています。対象は令和4年度以降に入学した新1年生全員であり、企業との連携を通じた実践的な教育プログラムが提供されます。なお、事前のプログラム登録は不要で、修得した単位はすべて卒業単位に算入され、認定のデジタル証明「オープンバッジ」が発行されます。

03特別選抜で女子枠を新設

理工学分野での女性の活躍に期待

佐賀大学理工学部では、女子学生が学びやすい温かい雰囲気を大切にしています。2024年のデータによると、女子学生の比率は17.0%であり、九州地区の国立大学工学系学部の女子学生比率の平均値15.0%と比較しても高い状況です。さらに、特別選抜入試における女子枠の新設により、女子学生比率を増やしていきます。理工系の分野に情熱を注ぐ女子学生たちが、STEAM(Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)の各分野で自らの才能を存分に発揮できるよう、理工学部では様々な支援をしています。化学や建築環境デザインを含む多岐にわたるSTEAM分野での女子学生たちの活躍を心から応援し、彼女たちの学びと将来への道のりを温かく見守っています。

04半導体の魅力や将来性を学ぶ

「半導体概論」の開講

半導体は、AI・5G・自動運転・ロボティクス・DX・ビッグデータ・スマートシティなどを活用した持続可能な社会を創造するために重要な基盤です。理工学部では全分野の学生を対象に学部共通科目(導入科目)として「半導体概論」を開講しています。「九州半導体人材育成等コンソーシアム」や「さが半導体フォーラム」、「九州半導体・デジタルイノベーション協議会(SIIQ)」と連携し、第一線で活躍されている方々に講師として登壇いただき、半導体の魅力や将来性を学ぶことができます。

05佐賀大学のものづくり拠点

「佐賀大deラボ」

「佐賀大deラボ」は、株式会社中山鉄工所が運営し、佐賀大学の学生が主体的に活動するものづくり拠点です。主な業務には、3D CAD設計、加工機の運営、ロボット教室の指導などがあり、電気通信大学の学生ともクラウドサービスを通じて共同作業を行っています。ラボ内には、3DプリンターやCNCフライス盤、レーザーカッターなどの多様な機器が設置されており、一般の方も利用可能です。ものづくりを通じた交流を通して、新しい知識や技術の習得、スキルアップを目指しています。

06理工学部で行われている

さまざまな研究テーマ

9つの多彩なコースを持つ理工学部では、それぞれのコースによって研究内容も多種多様。どのような内容があるのかをしっかり事前に確認して、自分が一番興味を持てる内容を選ぶことができるのも魅力のひとつです。理工学部の教授たちが現在取り組んでいる研究テーマの一部を紹介します。

カメラとAIで力加減を

判断する「スマートハンド」

理工学部 数理・情報部門

福田 修 教授

事故や病気で腕を失った人にとって、「義手」は重要な存在です。しかし、現在の義手は力加減がうまくいかないなどの課題があります。そこで、義手に「頭脳」を持たせる「スマートハンド」の研究を始めました。カメラ映像をAIにディープラーニングさせる「物体認識」の技術が急速に進歩しており、今後IoT技術で義手とAIとをつなげば、やがて本物の手と同じくらい的確に動かせる義手が実現するでしょう。

建築×まちづくりデザインで

喜ばれる「まち」をつくる

理工学部 都市工学部門

三島 伸雄

教授

「建築デザイン学」では、新しい建物を造ったり街並みの一部を変えることで「まちを元気にする」手法を研究しています。観光地再生の成功例として、佐賀県鹿島市の「肥前浜宿」があります。古い酒蔵を生かしてイベント会場にするなど酒蔵を中心としたまちづくりを推進し、多くの観光客が訪れるようになりました。まちのよさや住民のニーズなどを総合的に判断しながら、まちづくりを行っていく研究です。

理論を組み立て、曲面

結び目の性質を探求する

理工学部 数理・情報部門

中村 伊南沙

教授

私は数学、その中でも特に「やわらかい幾何学」とも呼ばれる「位相幾何学(トポロジー)」を専門としています。トポロジーの中でも、4次元空間内の閉曲面「曲面結び目」を研究しています。数学の研究では、新しい数学的研究対象を構成したり、研究対象の性質を抽出できるような理論を構築したりします。3次元空間内にある閉じたひもを「結び目」と呼びますが、「結び目理論」では結び目を数学的対象として扱い、数学的理論を用いてその性質を調べます。曲面結び目は3次元空間内の結び目の高次元版です。曲面結び目について、グラフを用いた表示方法やその同値変形、また、「不変量」という数学的量の構成方法や計算方法などについて、研究に取り組んでいます。

工学の基礎を創る

物性物理学研究

理工学部 物理学部門

鄭 旭光

教授

超伝導体、半導体、磁性体など現在の社会に欠かすことのできない基盤材料・工学応用の礎となる物性物理学の研究をしています。キーワードの一つは相転移です。物質の相転移は、自然界のさまざまな変化の基礎として重要な現象で、例えば、水が温度変化によって氷や水蒸気になるのも相転移の一つです。私達の直近の研究では、量子磁性体の磁気転移において、相転移現象に普遍的なパーコレーション理論(浸透理論)を初めて実験的に実証することに成功しました。

「ゼリー」で挑む!

医療革命と食糧問題の解決

理工学部 化学部門

成田 貴行

准教授

生体内で最も豊富なタンパク質であるコラーゲンを用いた新しい材料の開発を行っています。特に注目しているのは、コラーゲンの特性を活かした様々な形状のゲル材料(ゼリー)の創製です。独自に開発した技術により中空構造を持つコラーゲンゲルの作製に成功しました。この技術は、損傷した神経の再生や人工血管の開発への応用が期待されています。さらに、培養肉生産における足場材料としての活用も視野に入れており、医療分野だけでなく、持続可能な食糧生産システムの構築にも貢献することを目指しています。

半導体・AI・デジタルを

支える「プラズマ」

理工学部 電気電子工学部門

大津 康徳

教授

「プラズマ」はAIによるDX化を進めるために必須であるGPU等の半導体製造や次世代エネルギー源など、様々なテクノロジーの発展に貢献しています。「プラズマ」とは、固体、液体、気体に次ぐ第4の物質状態で、電子、イオン、気体から構成され、星や炎がこの状態です。電気電子工学を利用して「プラズマ」を作ることができます。集積回路のナノメートルレベルの微細加工を実現しています。このようなプラズマの新しい装置の研究・開発を行っています。

「衝撃波」を利用した先進的な治療法をめざす医工学研究

理工学部 機械工学部門

橋本 時忠

准教授

音速を超えて伝わる波、「衝撃波」は数マイクロ秒という極短時間だけ非常に高い圧力を局所的に作用させられるため、これを医療に応用すれば正常な部位には影響を与えずに患部だけを治療することができます。この衝撃波の応用範囲は広く、薬物治療の様な副作用がなく疼痛の軽減や組織の速やかな修復が期待できるため、衝撃波治療法の確立は大きな社会的意義があるでしょう。現在,衝撃波の性質を利用して針を使わず痛みを最小限に抑えることができる注射器の研究を進めています。

施設紹介

生命化学実験室

生命化学コースと応用化学コースの2年次や3年次が、各コースの専門内容を理解するために実験を行う施設です。

「いぶき」データ地上検証用

レーザレーダ観測施設

JAXAや国立環境研究所と共同運用している施設。紫外~近赤外の光を成層圏下部まで照射して、上空の黄砂やPM2.5等のエアロゾルやオゾンの濃度を観測します。

講義室

理工学部講義棟にある学部開講授業を行う講義室です。講義棟にはこのほかに、大小合わせて12講義室があり、自習室やリフレッシュルームも備えています。

製図室 (都市工学デザインファクトリー)

建築環境デザインコースの「建築都市デザイン演習Ⅰ・Ⅱ」「建築環境デザインユニット演習」は、学生一人につき一台ずつの机が用意された製図室で行われます。

OB・OGインタビュー

寺崎電気産業株式会社 システム事業

産業エネルギーシステム部 勤務

小石原 あすかさん

理工学部 電気電子工学科

2022年3月卒業

[業務内容]

顧客との仕様打合せから、専用ツールを使った図面の設計までを行う。

大学時代に学んだ基礎知識が今でも基本。

仕事に前向きに取り組み、成長していきたい。

陸用配電盤の設計を担当し、autoCADというPCツールを使った配電盤の製作図面設計を行っています。配電盤は建物に設置されている「電気を分配するための設備」で、私たちが使っている電気を裏で支える重要な役割を担っており、だからこそやりがいもあります。大学時代に、主に電気回路やプログラミング言語などの基礎知識から応用まで学びましたが、特に電気回路の基礎知識が現在の設計業務に活かされていると感じます。会社の実務では何事も基礎知識が重要となり、時々大学で使用した講義資料を見返す日もあります。仕事を続けていくと内容の難易度が上がり、時には辛いと感じることもありますが、「自分から進んでしんどい仕事を引き受け、辛いことを楽しめるようになったら、周囲の人よりも成長できる」とアドバイスをしてくれる上司のように、辛いことを楽しむことができる社会人になることが私の目標です。

こちら